| 【猿江恩賜公園七不思議】(6) |

| 「消えずの行灯(あんどん)」/「燈無蕎麦(あかりなしそば)」 |

| (後編) |

|

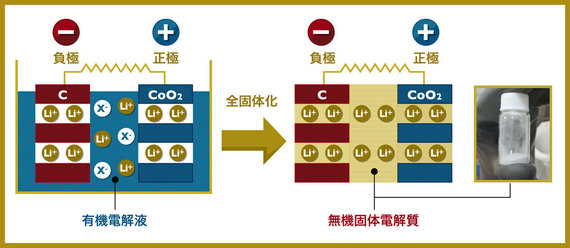

猿江恩賜公園内にも「消えずの行灯」ならぬ、「消えずの街灯」なら存在します。それは非常用の園路灯、屋根のような太陽光発電パネルがついているので探してみれば分ります。 昼に発電した電力を蓄電池に充電し暗くなったら点灯させるというもので、LED電球、太陽光発電パネル、そして蓄電池というこれからのエネルギーシステムに不可欠な三種の神器を組み合わせた代物です。 いずれも発展途上の技術であって、LEDは明るさ、太陽光発電パネルは変換効率、蓄電池は容量や製品寿命など、それぞれの課題を乗り越えながら改良が進んでいます。 この中で、一番頑張って欲しいと思う分野が蓄電池。 スマホを使っていても一番気になるのが電池の減り具合と寿命であって、電気自動車の性能もほとんど電池の能力で決まります。そんな中、期待されているのが「全固体電池」。内部の電解質を液体から固体に変えると云う画期的なアイデアで、液だれが無くなり、半導体並みに寿命が延びればそれこそ魔法です。

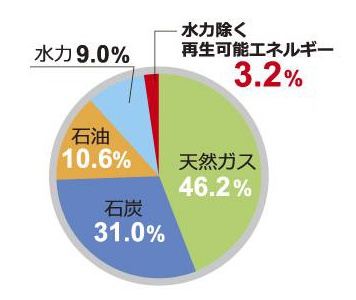

日本での太陽光による総発電量は全体の2%余り。しかしながら、太陽光エネルギーをもっと効率よくかつ安価に取り入れられるようになれば、原発が「燈無蕎麦」(あかりなしそば)となるのは間違いありません。 しかも、『消えている行灯に、うかつに灯を点(とも)すと災いが起こる。』という本所七不思議の伝承は、まさにこの原発のことを暗示していたのではなかったかと思ってしまいます。 |

| 【前編へ戻る】 |

|

(このシリーズは、iPadで楽しめるように設計されています。喫茶店でお茶を飲みながら、ゆるりとした気分でお楽しみください。) 東京下町や沖縄を探訪する(「東京・下町自転車」)、「沖縄花だより」、「沖縄紀行・探訪記」、「真樹のなかゆくい」へも、是非訪づれてください。 |