| 【猿江恩賜公園七不思議】(7) |

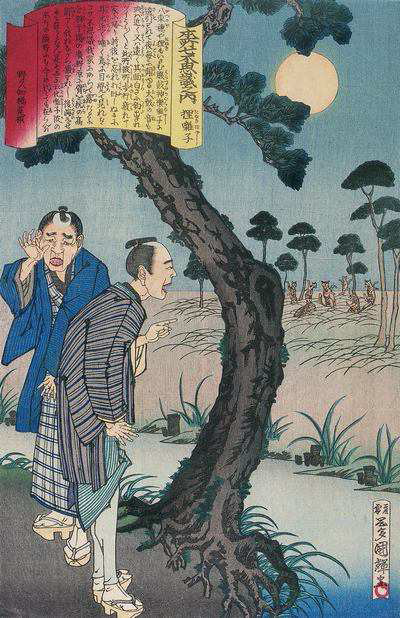

| 「狸囃子(たぬきばやし)」/「馬鹿囃子(ばかばやし)」 |

|

猿江恩賜公園を散歩していると聞こえてきたのが三味線の音、どこから聞こえてくるのか分りません。まさしくこの状況は、本所七不思議の「狸囃子」に似ています。 そもそも「狸囃子」とは、『どこからともなく祭り囃子の音がするので、確かめようと追いかけていくと、いつの間にか日も暮れて見知らぬ場所に来てしまっていた。』と云うお話です。その犯人は狸らしいと云うことで、このタイトルになっています。

話を戻して、「狸が馬鹿踊りを踊っていたらどうしよう。」などと妄想しながら恐る恐る音の方向に向かってみれば、単に学生たちの楽器の練習でした。 不思議にも、最初は荒々しい津軽三味線のリズムだったのですが、そのうち沖縄出身の三人組バンド’BIGIN’のヒット曲「島人ぬ宝」(しまんちゅぬたから)に変わって います。 確か、BIGINが奏でていたのは沖縄楽器の三線(さんしん)だった筈、「三味線と三線は同じものだったのか?」と頭の中に混乱が広がります。 そう言えば、沖縄のシーサーと神社の狛犬についても、とても似ていて悶々(もんもん)としていたところです。 調べてみれば、三線にはニシキヘビ、三味線には猫や犬の皮が使われているとのこと。 のら猫ならば、公園にたくさんいます。しかしながら、それらを捕まえて三味線にでもしようものなら動物愛護団体の人たちに袋叩きにあってしまいます。もっとも、バイオリンとビオラの区別すら付かない自分にとって、三味線と三線の細かい違いはどうでもよいことでありました。 ところで公園の中からは、他にもトランペット、太鼓、ハーモニカなど様々な楽器の音色がどこからともなく聞こえてきます。 時々、野外でのミニコンサートも開かれます。 猿江恩賜公園は、小鳥のさえずりだけでなく、音楽の調べあふれる狸囃子の巣窟(そうくつ)だったのです。 |

| ー 注 釈 ー | |

| 狐と狸 | 両方ともイヌ科の動物です。 どちらにも人を化かす能力があるらしいのですが、狐はシュッとした女の人に化けるのが得意で、狸は物や太ったおっさんに化けるのが得意です。 したがって、馬鹿囃子に合わせて馬鹿踊りを踊るようなのは、間違いなく狸です。 |

| 能天気と脳天気 | 頭の中が快晴で、雲ひとつないように何も考えていないこと。 江戸時代は能天気と書いていたようで、脳天気という字は昭和になってから広まった当て字のようです。 しかしながら最近では、脳天気という書き方も認知されてきて、辞書には両方書かれています。 |

| 島人ぬ宝 | 沖縄出身の三人グループ「BIGIN」のヒット曲。‘a’,‘i’,‘u’,‘e’,‘o’に対する沖縄の母音は ‘a’,‘i’,‘u’,‘i’,‘u’ なので、「の:no」は「ぬ:nu」と発音し、「島人の宝」は「島人ぬ宝」となってしまいます。 同様に「せ:se」は「し:si」になるので「三線(さんせん)」が「三線(さんしん)」となる訳です。 |

| 三味線と三線 | 三味線は、中国から琉球経由で日本に入ってきたという説が有力です。 沖縄の三線が曲を弾きながら歌うのに対し、三味線は弾き手と歌い手が別であるのが一般的です。 三味線は、歌い手に合わせて弾き手がリズムをとるので、お調子者に「三味線を引く」と云う言い方が定着しました。 |

| シーサーと狛犬 | 観察すればするほど違いが分らなくなります。片方が口を空いていて相方が閉めている阿吽(あうん)の構図も一緒ですし、巻き毛の形もそっくりです。 シーサーは獅子がなまったもので納得できますが、狛犬が、どうしてライオンではなく犬なのか、こちらの方がよっぽど七不思議です。 |

| バイオリンとビオラ | やや小ぶりで高い音の出るのがバイオリン。 しかしながら形は一緒で、ヒラメとカレイを区別するより大変です。 ちなみに「左ヒラメ、右カレイ」と云いますが、ヌマガレイなど左に目のある掟(おきて)破りのカレイもいるようです。 |

|

(このシリーズは、iPadで楽しめるように設計されています。喫茶店でお茶を飲みながら、ゆるりとした気分でお楽しみください。) 東京下町や沖縄を探訪する(「東京・下町自転車」)、「沖縄花だより」、「沖縄紀行・探訪記」、「真樹のなかゆくい」へも、是非訪づれてください。 |